長寿祝いというと、60歳の還暦や70歳の古希がよく知られていますが、その他にもいろいろな長寿祝いがあります。

今回の記事では、長寿祝いを一覧表とともにご紹介します。それぞれのお祝いの年齢、読み方、由来、テーマカラーなどを解説するので、ご家族やご自身のお祝いの参考にしてください。

目次

長寿祝いとは?年齢ごとのお祝いを紹介

日本には、古くからお年寄りを大切にし、長寿を祝う文化があります。

60歳、70歳、80歳など、人生の節目となる年齢を迎えた年長者のお誕生日をお祝いするのが、長寿祝いです。

ご両親、おじいちゃん、おばあちゃん、普段お世話になっている方々の節目のお誕生日に際し、日頃の感謝の気持ちを伝え、いつまでも元気で長生きして欲しいと願う絶好のチャンスです。

長寿祝いは60歳から

長寿祝いの歴史は古く、中国の儒教の敬老思想と長寿を尊ぶという文化が起源となっています。日本にも奈良時代には長寿を祝う文化が伝わりました。

当時は平均寿命も短かったため、40歳の「四十賀」、50歳の「五十賀」、60歳の「六十賀」と呼ばれる「賀の祝い」が、貴族の間で定着していきました。

平均寿命が延びるにつれて40歳、50歳の賀祝いは廃れ、より高齢の長寿祝いが祝われるようになりました。現代の長寿祝いは満60歳の還暦(かんれき)から始まるのが一般的で、100歳以上の長寿祝いもあります。

長寿祝いごとにテーマカラーがある

長寿祝いは年齢に合わせて、「色」が決められています。例えば、満60歳の還暦は赤、70歳の古希や77歳の喜寿は紫、80歳の傘寿・88歳の米寿は黄色などです。

還暦祝いには赤いちゃんちゃんこ、古希や喜寿では紫色のちゃんちゃんこを贈る風習がありますが、他にもテーマカラーにちなんだ色合いの花束や、テーマカラーのアイテムをプレゼントとして贈ることが多いです。

数え年と満年齢の数え方の違い

昔は、満年齢ではなく数え年の年齢を名乗るのが一般的だったため、長寿祝いも数え年で祝うのが慣習でした。

1950年に「年齢のとなえ方に関する法律」によって満年齢を用いることが定められ、普段の生活の中で満年齢を使うことが定着しました。現在では、長寿祝いも普段使い慣れている満年齢でお祝いするようになっています。

数え年と満年齢の数え方の違いが、よく分からないという方もいるかもしれません。

数え年の数え方は、生まれた日を1歳として、元旦を迎えたら1歳ずつ年齢が増えていきます。満年齢では、生まれた日を0歳とし、誕生日を迎えるごとに1歳ずつ年齢が増えていきます。

還暦祝い前のお祝い【50歳の早寿(そうじゅ)】

満60歳の還暦祝い以前にも、かつては40歳、50歳という節目の年齢をお祝いする長寿祝いがありました。その中の一つが早寿(そうじゅ)で、人生のターニングポイントでもある50歳を迎えた方をお祝いします。

もともと中国から日本へ伝わった長寿祝いの風習、賀寿では、40歳から10年ごとに節目の年齢をお祝いしていました。かつては平均寿命が短く、還暦まで長生きすることが珍しかったからであり、時代と共に寿命が延びると、40歳や50歳の「賀の祝い」はあまり祝われなくなりました。

しかし、50歳というのは1世紀の半分という大きな節目の年齢なので、還暦前の長寿祝いとしてお祝いされることがあります。

早寿のテーマカラーは青で、生命の源である海や水の色を表しています。まだまだ現役でフレッシュさのある50歳の方に、相応しいテーマカラーです。

詳しくは▶︎50歳のお祝い「早寿(そうじゅ)」の祝い方は?お祝いの注意点と喜ばれるプレゼントの選び方

還暦から百寿まで!60歳から100歳までの長寿祝い

ここからは、還暦から百寿までの長寿祝いについて、長寿祝いの読み方、祝う年齢、お祝いのカラー、お祝い名の由来について詳しく解説します。

長寿祝い一覧表

まずは、長寿祝いの名称、祝う年齢、長寿祝いのカラーを一覧でご紹介します。何歳でどの長寿祝いをするのかを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

| 長寿祝い名 | お祝いをする年齢 | 長寿祝いのカラー |

|---|---|---|

| 還暦(かんれき) | 満60歳 | 赤色 |

| 緑寿(ろくじゅ) | 66歳 | 緑色 |

| 古希(こき) | 70歳 | 紫色 |

| 喜寿(きじゅ) | 77歳 | 紫色 |

| 傘寿(さんじゅ) | 80歳 | 黄色・金色 |

| 米寿(べいじゅ) | 88歳 | 黄色・金色 |

| 卒寿(そつじゅ) | 90歳 | 紫色 |

| 白寿(はくじゅ) | 99歳 | 白色 |

| 百寿(ももじゅ) | 100歳 | 白色・桃色 |

還暦(かんれき)

- 読み方:かんれき

- お祝いする年齢:満60歳

- カラー:赤

還暦祝いは、生まれた年から干支が一巡して自分の生まれた干支に戻ることから、「元の暦に還る」という意味を持つ長寿祝いです。

干支は10種類の十干と12種類の十二支を組み合わせたもので、60年周期で繰り返されます。本来は、干支が一巡する数え年61歳の正月にお祝いするのが慣わしですが、現在では満60歳の誕生日などにお祝いするのが一般的です。

還暦祝いはもともと、中国で千年以上も前から祝われていた長寿祝いです。かつては現在よりも寿命がはるかに短かったため、満60歳は当時では長命。健康で還暦を迎えられることはとてもめでたいと、盛大にお祝いされていました。

還暦のお祝いでは、赤いちゃんちゃんこを着るのが慣わしです。赤色のちゃんちゃんこには、干支を一巡して赤子に戻り人生を再スタートするという意味や、厄除けの意味が込められています。

詳しくは▶︎女性が喜ぶ還暦祝いのプレゼント選び|予算・選ぶコツ・熨斗の有無など疑問を徹底解説

緑寿(ろくじゅ)

- 読み方:ろくじゅ

- お祝いする年齢:66歳

- カラー:緑

緑寿は、66歳の方を祝う長寿祝い。2002年に日本百貨店協会が提唱して始まった、比較的新しい長寿祝いです。緑寿という名称は、「緑」の文字を重ねた「緑々」が「ろくろく」と読めることに由来します。

近年高齢化と人材不足から65歳定年制を導入する企業が増えていますが、66歳は退職という人生の節目を迎える時期でもあり、退職祝いも兼ねた長寿祝いとして広まっています。

緑寿のテーマカラーは緑色で、若々しさ、生命力、環境への配慮などをイメージさせるカラーです。

詳しくは▶︎緑寿(ろくじゅ)は66歳を祝う長寿祝い!お祝いの仕方や由来、おすすめプレゼントを紹介

古希(こき)

- 読み方:こき

- お祝いする年齢:70歳

- カラー:紫

古希は、70歳の長寿祝いです。古希という名称は、中国の唐代の詩人・杜甫の詩「人生七十古来稀なり」に由来しています。これは、「人生70歳まで生きることは「古」くから「稀(まれ)」なこと」という意味で、寿命の短かった時代には稀な長生きとして祝われていました。

古希を象徴するお祝いのカラーは、紫。紫は古くから高貴で風格のある色とされていたことから、70歳の長寿を迎えた方へ敬意を表しています。

詳しくは▶︎70歳の「古希(こき)祝い」では何をする?お祝いの仕方や喜ばれるプレゼントを解説

喜寿(きじゅ)

- 読み方:きじゅ

- お祝いする年齢:77歳

- カラー:紫

喜寿は、77歳を迎える方の長寿祝いです。喜寿というお祝い名は、「喜」を草書体で書くと「七十七」に見えることに由来しています。

喜寿を祝う習慣は室町時代に日本で始まったと言われており、還暦や古希が中国発祥の慣習であるのに対し、喜寿以降の長寿祝いは日本発祥の慣習です。

年齢がゾロ目になると縁起が良いとされており、7という数字もラッキーセブンと呼ばれるように縁起が良い数字なので、77歳はおめでたい年齢とされています。喜寿のテーマカラーは、古希と同じ紫色です。

詳しくは▶︎喜寿(きじゅ)は77歳の長寿祝い!意味・由来・お祝いの仕方を詳しく解説

傘寿(さんじゅ)

- 読み方:さんじゅ

- お祝いする年齢:80歳

- カラー:黄色・金色

傘寿は、80歳を祝う長寿祝いです。長寿祝い名は、「傘」の略字が八と十を重ねた形で「八十」に見えることに由来しています。

別名で、「八十寿(やそじゅ)」と呼ばれることもあります。傘寿をお祝いする風習は室町時代に始まり、江戸時代になってから庶民の間に普及したと言われています。

傘寿のお祝いのテーマカラーは金色で、黄色・金色のちゃんちゃんこを着たり、金色にちなんだアイテムをプレゼントしたりしてお祝いします。

詳しくは▶︎傘寿(さんじゅ)は何歳のお祝い?名称の由来やお祝いの仕方、おすすめのプレゼントを紹介

米寿(べいじゅ)

- 読み方:べいじゅ

- お祝いする年齢:88歳

- カラー:黄色・金色

米寿は、88歳を迎える方の長寿祝いです。米寿と呼ばれる由来は、「米」の字を分解すると「八十八」となることから。縁起の良いゾロ目の年のお祝いで、八の字は末広がりで縁起が良いとされていることから、88歳はおめでたい年齢とされています。

米寿も傘寿同様に江戸時代に一般的に広まった長寿祝いで、「米(よね)の祝い」といわれることもあります。米寿のテーマカラーは、傘寿と同じ黄色や金色です。

卒寿(そつじゅ)

- 読み方:そつじゅ

- お祝いする年齢:90歳

- カラー:紫

卒寿は、90歳を祝う長寿祝いです。「卒」の字を略すと「卆」となり、縦に読むと「九十」に見えることに由来しています。

かつては90歳まで長生きすることが珍しかったため、卒寿のお祝いは一般的ではありませんでしたが、現代では90歳まで長生きする方も多く卒寿のお祝いも広まっています。卒寿のテーマカラーは、古希や喜寿と同じ紫色です。

白寿(はくじゅ)

- 読み方:はくじゅ

- お祝いする年齢:99歳

- カラー:白

白寿は、99歳を迎える方の長寿祝いです。白寿祝いの名称は、漢字の「百」から「一」を引くと「白」になることに由来します。平均寿命が延びた現代でも、100歳まで生きるのは稀なこと。白寿と翌年の百寿を合わせて、盛大にお祝いされるようになっています。

白寿のテーマカラーは、その名の通り白色。白い胡蝶蘭や花束を贈ったり、白色のアイテムをプレゼントしたりします。

百寿(ももじゅ)

- 読み方:ももじゅ、ひゃくじゅ

- お祝いする年齢:100歳

- カラー:白、桃色

百寿は、100歳を祝う長寿祝いです。百寿の名称の由来は文字通りで、「百」は数字の100を、「寿」は長寿を意味します。読み方は「ももじゅ」が一般的ですが、「ひゃくじゅ」と呼ばれることもあります。

また、100年は1世紀なので、「百」の代わりに世紀を意味する「紀」を用いて、「紀寿」(きじゅ)という名称が使われることもあります。百寿のお祝いカラーは、白色か桃色です。

101歳以上の長寿祝い

還暦から始まり100歳のお祝いである百寿までは、聞いたことがあるという方も多いですが、101歳以上をお祝いする長寿祝いもあることをご存知でしょうか。

平均寿命が長くなった現在では、101歳以上まで長生きする方も少なくありません。ここからは、101歳以上の長寿祝いについてご紹介します。

茶寿(ちゃじゅ)

- 読み方:ちゃじゅ

- お祝いする年齢:108歳

- カラー:特になし

茶寿(ちゃじゅ)は、108歳を祝う長寿祝いです。その名は、「茶」の字を分解することに由来します。草冠を「十」が二つで「二十」、その下の部分を「八十八」と見立て、これらを足し合わせると108になることから「茶寿」という名称になりました。

百寿までとは異なり、茶寿以降の長寿祝いには特定のテーマカラーはありませんが、その名にちなんでお茶に関する贈り物が選ばれることが多くあります。

皇寿(こうじゅ)

- 読み方:こうじゅ

- お祝いする年齢:111歳

- カラー:特になし

皇寿(こうじゅ)は、111歳を祝う長寿のお祝いです。この名称は、「皇」の字を分解することに由来します。「皇」は「白」と「王」の二文字に分けられ、「白」は99歳の祝いである白寿を象徴します。

また、「王」は「一・十・一」と分解できるため合計は12となります。この99と12を合わせると111になることから、111歳の長寿祝いを皇寿と呼ぶようになったと言われています。

大還暦(だいかんれき)

- 読み方:だいかんれき

- お祝いする年齢:120歳

- カラー:特になし

大還暦は、数え年で120歳のお祝いのことです。還暦は自分の生まれ年の干支に戻る60歳のお祝いですが、2度目の還暦を迎える年齢になることから、「大」還暦と呼ばれています。

120歳という年齢は、現在(2025年)の存命中の世界最高齢の人よりも長寿で、大変珍しくおめでたい長寿祝いです。

長寿祝いはいつ?2025年早見表

2025年に各長寿祝いを迎える方は何年生まれなのかを、早見表でご紹介します。数え年と満年齢の2パターンを記載していますので、地域や家族の慣例によってお選びください。

| 長寿祝い名 | お祝いをする年齢 | 数え年 西暦(和暦) | 満年齢 西暦(和暦) |

|---|---|---|---|

| 還暦(かんれき) | 満60歳 | 1965年(昭和40年) | 1965年(昭和40年) |

| 緑寿(ろくじゅ) | 66歳 | 1960年(昭和35年) | 1959年(昭和34年) |

| 古希(こき) | 70歳 | 1956年(昭和31年) | 1955年(昭和30年) |

| 喜寿(きじゅ) | 77歳 | 1949年(昭和24年) | 1948年(昭和23年) |

| 傘寿(さんじゅ) | 80歳 | 1946年(昭和21年) | 1945年(昭和20年) |

| 米寿(べいじゅ) | 88歳 | 1938年(昭和13年) | 1937年(昭和12年) |

| 卒寿(そつじゅ) | 90歳 | 1936年(昭和11年) | 1935年(昭和10年) |

| 白寿(はくじゅ) | 99歳 | 1927年(昭和2年) | 1926年(大正15年・昭和元年) |

| 百寿(ももじゅ) | 100歳 | 1926年(大正15年・昭和元年) | 1925年(大正14年) |

| 茶寿(ちゃじゅ) | 108歳 | 1918年(大正7年) | 1917年(大正6年) |

| 皇寿(こうじゅ) | 111歳 | 1915年(大正4年) | 1914年(大正3年) |

| 大還暦(だいかんれき) | 120歳 | 1906年(明治39年) | 1905年(明治38年) |

長寿祝いの覚え方

長寿祝いは種類が多く、なかなか覚えられないという方も多いでしょう。大切なご家族の長寿祝いを忘れてしまわないように、覚え方を解説します。

まず、10年ごとの節目の長寿祝いを押さえておきましょう。還暦の60歳から始まって、70歳、80歳、90歳、100歳まで、10年ごとに長寿祝いがあります。また、数字が重なるゾロ目の年齢(77歳、88歳、99歳)にも、長寿祝いがあります。

長寿祝いの名称の漢字は、その漢字を分解してお祝いの年齢を数字で表したものが少なくありません。喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿、茶寿、皇寿のどれも、その漢字が選ばれた由来を知っていれば覚えやすいでしょう。

長寿祝いはどう祝う?

長寿祝いにはいろいろな種類があることが分かりましたが、実際にどうお祝いするのでしょうか?ここからは長寿祝いの具体的なお祝いの仕方について解説します。

家族で集まる

最も一般的なお祝いの仕方は、ご家族で集まること。長寿を迎えたご本人のご自宅に子どもや孫が集まったり、子どもの家に近親者を招待したりして、一緒にお祝いをします。

レストランへ食事に行く

ご本人や家族の家にお祝いする一同が集まるのが難しい場合は、レストランを利用してお祝いすることもあります。レストランならば、人数を気にせずにご本人のご友人や同僚などを招くことも可能で、お料理の用意や片付けの負担もなくお祝いの会を楽しめます。

旅行に出かける

長寿祝いを機に、旅行に出かけるのもおすすめです。子どもや孫も含めて温泉旅行、海外旅行、クルーズなどに出かけたりすれば、家族の良い思い出になるでしょう。

長寿祝いで喜ばれるプレゼント選び

長寿祝いには、何か記念になる素敵なプレゼントを贈りたいものですが、長寿を迎えた方に何を贈れば喜ばれるのか迷ってしまう方も多いはず。そこで、長寿祝いにおすすめのプレゼントをご紹介します。

テーマカラーにあったアイテム

長寿祝いには、還暦の赤、古希と喜寿の紫、傘寿と米寿の金色など、お祝いの種類によってテーマカラーが決まっています。還暦には赤のちゃんちゃんこ、古希や喜寿には紫のお花など、テーマカラーのアイテムをプレゼントすると縁起が良いでしょう。

記念になるもの

食べ物やお花は長持ちしないので、記念として残しておけるアイテムもおすすめです。お花なら花束よりも半永久的にきれいなままで楽しめるプリザーブドフラワーがおすすめです。

また、家族との写真を写真立てに入れたものなども、家族と過ごした楽しい時間を、いつでも見返せるのでおすすめです。

趣味のアイテム

現代の60代、70代、80代の方々は、趣味を持って充実した老後を送っている方も多いですよね。打ち込める趣味があることは、心身の健康の源にもなります。

釣りが趣味の方には新しい釣り竿、テニスが好きな方にはテニスウェアや新しいテニスラケット、登山が好きな方にはアウトドア用品など、元気に快活に過ごしてもらえるために、趣味のアイテムを贈ってみましょう。

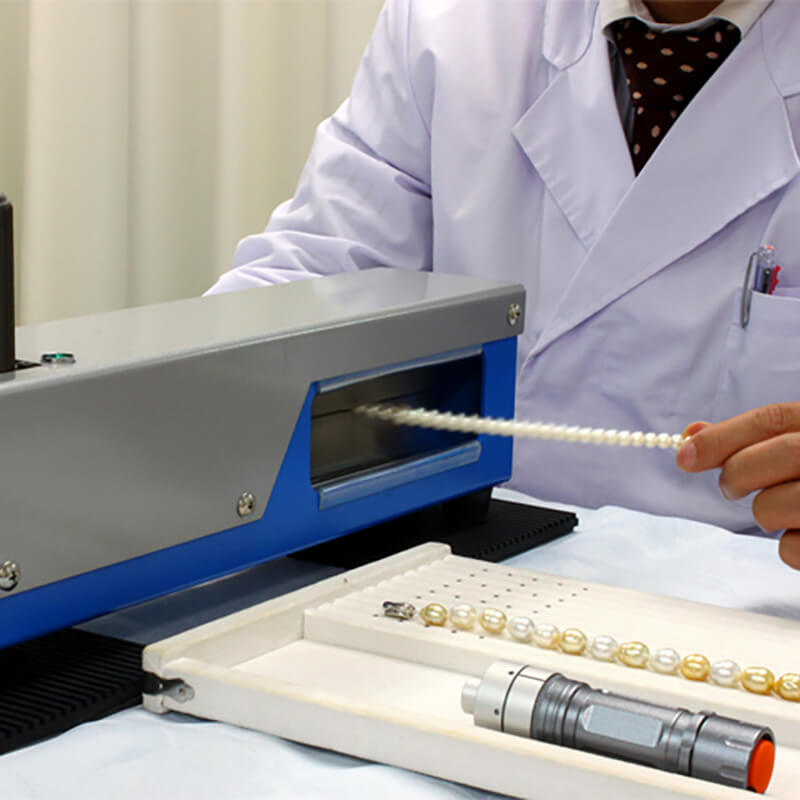

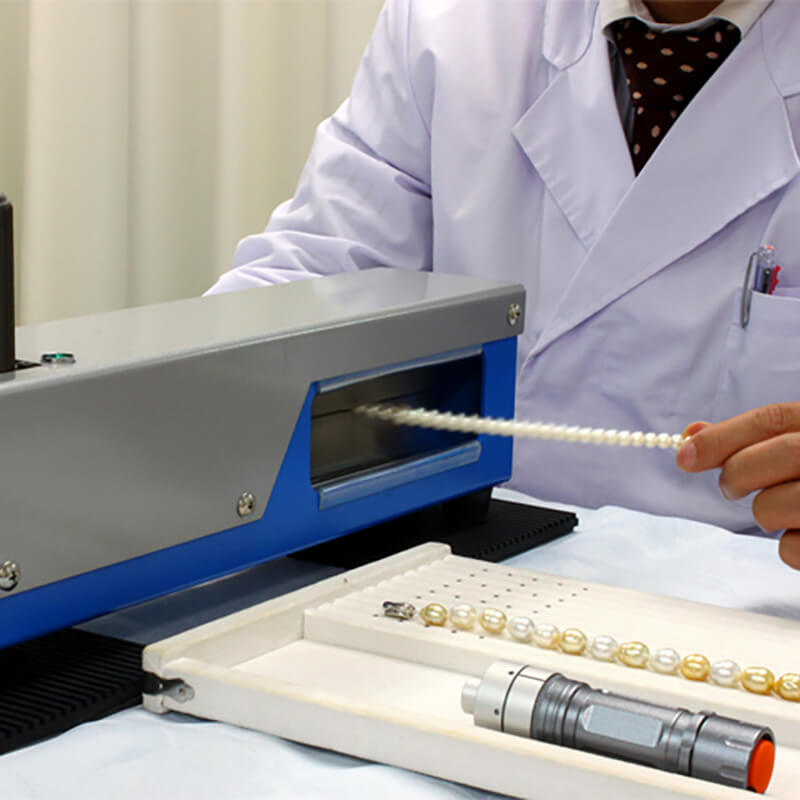

ジュエリーを贈る

60代や70代の女性は、長寿祝いを迎えたと言っても、まだまだおしゃれでアクティブな方も多いもの。お友達との食事会や観劇などに出かけることが多い女性へは、素敵なジュエリーも喜ばれるアイテムです。

長寿祝いに贈るジュエリーでおすすめなのが、フォーマルな印象で年齢を問わず上品に身に着けられるパールジュエリーです。真珠には「健康」「長寿」といった石言葉もあるので、長寿祝いのプレゼントに最適です。

長寿祝いのタブーアイテムも知っておこう!

長寿祝いのプレゼントを選ぶ時には、「4」や「9」など不吉とされる数字に関するもの、一般的にお祝いごとでは縁起が悪いとされているもの、老い・病気・死をイメージさせるものは避けるべきです。

例えば、「苦」や「死」の響きに繋がり、歯が欠けると縁起が悪いとされる櫛や、同じく「死」「苦」を連想させるシクラメンは、長寿祝いに限らずお祝い事のプレゼントとしてはNGです。

また、弔事や仏事を連想させる菊や白百合の花、香典返しによく使われる日本茶(茶寿を除く)、老いを感じさせる杖や老眼鏡など、病人や寝たきり生活をイメージさせる寝具やパジャマなども、贈られて不快感を感じさせる可能性が高いので、避けた方が良いでしょう。

長寿祝いは高齢者の健康と長寿を祝う素敵なイベント

長寿祝いの種類やお祝いの仕方などをご紹介しました。長生きする人が珍しかった昔から続いている長寿祝いですが、現在では還暦から始まり大還暦までさまざまな長寿祝いがあり、多くの方がお祝いされています。

何歳の誕生日でもおめでたいことは変わりませんが、長い人生の節目となる長寿祝いは、大切な方が健康で長寿を迎えたことを祝う素敵なイベントです。

年配者に対する日頃の感謝や敬意を表すためにも、心を込めて選んだ贈り物にメッセージを添えて、ご家族揃ってお祝いをしましょう。

【その他の冠婚葬祭に関する記事一覧】

▶︎お七夜どうする?生後7日目の赤ちゃんのお祝い|料理・命名式・マナーを分かりやすく解説

▶︎お食い初めはどうお祝いする?お祝いのタイミング・メニュー・食べさせる順番・服装などを徹底解説

▶︎【お宮参りの基本】赤ちゃんの着物や母親の服装マナー、パールネックレスの選び方まで徹底解説

▶︎【七五三の母親コーデ】フォーマルの必需品「パールネックレス」で洋装を格上げ

▶︎【小学校お受験】面接での母親の服装は何が正解?お受験を成功させる服装やアクセサリー選びとは

▶︎入学式の母親の服装マナーは?素敵なママに見えるおすすめコーデやアクセサリー選び

▶︎卒業式にはパールネックレスで大丈夫?母の服装からアクセサリーマナーまで徹底解説

▶︎十三参りでは何を着る?十三参りの意味や由来、お参りでの作法や服装の選び方を解説

▶︎成人式って振袖以外を着てもいい?成人式でスーツやドレスなど洋服を選ぶメリットや注意点とは

▶︎成人式のプレゼントに!20歳の集いを迎える娘に贈るパールジュエリー魅力や選び方とは

▶︎【女子大生が貰って喜ぶ卒業祝い】親から娘・兄姉から妹・後輩から先輩へのおすすめも紹介

▶︎ウェディングドレスにネックレスは必要?どう選ぶ?花嫁に合うパールネックレス・ピアスとは

▶︎結婚式のパールネックレスの着用マナーを解説!花嫁・母・ゲストの立場別おすすめネックレスも紹介

▶︎嫁入り道具とは?娘の結婚で親が用意する定番お道具や時代にあったおすすめ品も紹介

▶︎喪服にはパールネックレスがいる?いらない?弔事のアクセサリーマナーを徹底解説!

▶︎【葬式の服装とアクセサリー】50代からの女性は黒蝶真珠のネックレス。買うタイミングや選び方とは

Collections

-

誕生石×アコヤパールネックレス特集

誕生石とは、12ヶ月それぞれにちなんだ宝石で、それぞれの宝石が持つ力により加護を受けると信じられています。お守りや贈り物として、自分や家族へのプレゼントとして長らく親しまれてきました。誕生月や記念月、好きな色、石言葉から宝石を選ぶことで、オリジナルの特別な一粒パールネックレスになります。

-

無調色アコヤパール ペンダント 特集

アコヤ真珠は、日本が世界に誇る宝石。その透明感ある光沢と、ほのかに浮かぶ虹色の干渉色が、デコルテを上品に美しく彩ります。特に、卓越した光沢と清らかな透明感を持つ無調色アコヤ真珠は、カジュアルからビジネス、フォーマルまで、あらゆるシーンで活躍し、装いに洗練された気品を添えます。

-

無調色 ウルトラブルー アコヤパール ペンダント 特集

日本産アコヤ真珠の中から、特に希少な無調色の「ウルトラブルー」のアコヤ真珠を厳選しました。透き通るような青は、まるで海そのものを映し出したかのような神秘的な色合いです。さらに、南国の海を思わせる深い「ウルトラマリンブルー」は、海に差し込む光を感じさせる魅惑的な美しさ。そして、澄んだ青空のような透明感を持つ「ウルトラスカイブルー」は、涼やかで爽やかな空気を漂わせます。

-

ホワイトパール(白蝶真珠) ペンダント 特集

白蝶真珠は、その気品あふれる光沢と存在感のあるサイズから、「真珠の女王」と称されています。一粒パールのペンダントは、普段使いからセミフォーマルなシーンまで幅広く活躍。ビジネスや母親としての品格を大切にしたい場面にもふさわしく、優雅で気品あるデコルテを演出します。

-

ゴールデンパール(白蝶真珠) ペンダント 特集

ゴールデンパールは、ゴールドリップの白蝶貝から生まれる、希少価値の高い真珠です。最大の魅力は、黄金に輝く「色」と「テリ」の美しさ。その太陽のように温かく優雅な輝きが、デコルテに気品を添え、顔まわりを明るく引き立てます。

-

ブラックパール(黒蝶真珠)ペンダント 特集

黒蝶真珠は、南国タヒチの美しい海が育んだ神秘的な宝石。その深みのあるブラックカラーと、グリーンやブルー、パープルなどの美しい干渉色が織りなす輝きは、洗練されたクールで知的な魅力を放ちます。しっとりとした艶やかな光沢は、大人の女性にふさわしい気品を演出し、装いに上質なアクセントを添えます。

-

アコヤパールネックレス特集

パールネックレスは、人生を卒業するまで利用する礼装です。何十年も人生に寄り添うものだから、テリが美しいだけでなく、マキが緻密で厚くて長持ちする真珠を選びましょう。

-

グレーパールネックレス特集(アコヤ真珠)

故人を偲ぶ場で身に着けたい、落ち着きのあるグレーパール。喪服とも相性が良く、大切な故人をお見送りする際のかけがえのない瞬間にそっと寄り添います。慶事も弔事も増えてくる30代になったら、用意しておきたいネックレスです。

-

ブラックパールネックレス特集(黒蝶真珠)

黒蝶(クロチョウ)真珠は、お葬式やお通夜で悲しい涙と感謝の心を示す意味を持つ宝石。喪服にホワイトやグレーが派手に感じる年代、50歳を過ぎた淑女にふさわしい礼装です。真珠の柔らかな輝きと丸みは、相手への優しさに満ちあふれています。故人に思いを馳せ、真珠に「ありがとう」の心を込めて、弔事に参列しましょう。

-

無調色パールピアス・イヤリング特集

透明感のある「無調色」ならではの上質なテリと干渉色が魅力の、ERIS VELINA(エリスヴェリーナ)のピアス・イヤリングコレクションです。ゴールドやプラチナなどの上質な貴金属で仕立てつつ、大人の日常に馴染むデザインを厳選。ピアス派もイヤリング派も、一生愛せる「素顔の美しい真珠」をお選びいただけます。

-

パールペンダント専用チェーン 特集

アコヤ真珠や南洋真珠におすすめのチェーンを選りすぐりました。8mmのアコヤ真珠なら幅が0.5〜0.6mm、10mmの南洋真珠であれば0.6〜0.7mmのチェーンがおすすめです。チェーンのデザインは、キラキラと輝くカットアズキと上品なベネチアンがピッタリ。素材はK18YG・WG・PT850をご用意しています。

-

パールメンテナンス・便利アイテム特集

真珠をいつまでも美しく保つケア用品やパールジュエリーに便利なアイテムをご紹介しています。また、パールネックレスのGPT糸替えやパールクリーニングもお気軽にご用命ください。

ERIS VELINA 取扱店

「えり正神戸店」

〒651-1221

兵庫県神戸市北区緑町7-20-10

「えり正 福山店」

〒720-0822

広島県福山市川口町2丁目10-47

Open: 10:00~18:00

Closed: 火曜・水曜

お問い合わせ

- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。