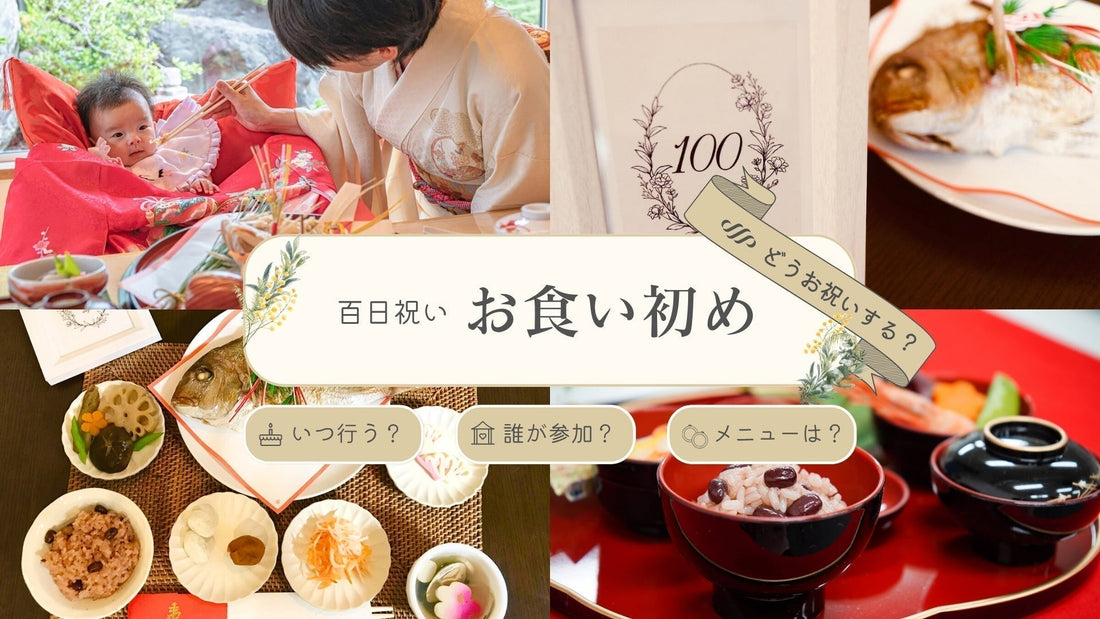

初めての赤ちゃんのお食い初めを行うにあたって、どんな儀式を行い、どんな服装で臨めば良いのか悩んでしまう方も多いかと思います。

そこで、この記事では、お食い初めの由来をはじめ、お食い初めの儀式を行う時期や内容、赤ちゃんと両親の服装について詳しく解説します。

お食い初めの儀式に込められた意味を知ることで、伝統儀式でも堅苦しく感じることなく、赤ちゃんの健やかな生長を願うイベントとして楽しめるでしょう。

お食い初めを控えている親御さんは、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

お食い初めの4つの別名とは

お食い初めは、「食べ物に一生困らないように」「健康で丈夫に育つように」という願いを込めて、赤ちゃんの生後100~120日頃に行うお祝い行事です。

お食い初めという名称が示すように、「赤ちゃんが初めて物を食べる日」です。実際にはまだ食べ物は食べさせられないので、いろいろなお料理を用意して、食べるふりをさせることになります。

お食い初めの名称は地域によってさまざまで、「百日祝い(ももかいわい)」、「箸祝い(はしいわい)」、「箸揃え(はしぞろえ)」、「歯固めの儀(はがためのぎ)」など、いろいろな呼び方がされています。

1.百日祝い(ももかいわい)

百日祝いは、生後100日のお祝いであることに由来する名称です。平安時代に赤ちゃんにお餅を食べさせる「百日(ももか)」という行事が、百日祝いの元になっていると言われています。

百日祝いは、生後100日のお祝いであることに由来する名称です。平安時代に赤ちゃんにお餅を食べさせる「百日(ももか)」という行事が、百日祝いの元になっていると言われています。

2.真魚始め(まなはじめ)

真魚始めは、離乳して初めて魚を食べることに由来する名称です。平安時代には、3歳頃に初めて魚を食べさせる儀式が行われておりましたが、鎌倉時代には生後100日前後の赤ちゃんに魚を食べる真似をさせる儀式として定着したそうです。真魚祝い(まないわい)と呼ばれることもあります。

3.箸祝い、箸揃え、箸初め

お食い初めでは、赤ちゃんに初めてお箸を使って食べ物を食べる真似をさせることから、「箸祝い」「箸揃え」「箸初め」という名称で呼ばれることもあります。

初めて赤ちゃんがお箸を使って食事をする時には、お祝いの意味を込めて「祝い箸」を用意する慣わしがあります。

4.歯固めの儀

お食い初めが行われる生後100日前後は、ちょうど赤ちゃんに最初の歯が生え始める頃です。歯固め石に触れた箸を赤ちゃんに触れさせることで、赤ちゃんに丈夫な歯が生えるようにと願うことに由来する名称です。

お食い初めはどんな儀式?

赤ちゃんが生まれると、生後7日目に祝う「お七夜」や、生後1ヵ月頃に祝う「お宮参り」など、お子さんの健やかな生長を祈るさまざまなお祝い行事があります。お食い初めはどのような儀式で、どのようにお祝いするのでしょうか?

お食い初めを初めて執り行うという新米パパとママのために、詳しく解説いたします。

お食い初めのタイミング

お食い初めは「百日祝い」とも呼ばれるように、赤ちゃんの生後100日頃に執り行われますが、必ずしも100日目ぴったりに行わなければならないわけではありません。

赤ちゃんの体調や家族の都合に合わせ、生後100~120日前後で吉日や週末を選んで行われるのが一般的です。

お食い初めの参加者

お食い初めに参加するのは、赤ちゃん本人と両親に加え、両家の祖父母を招待するのが一般的です。また、両親の兄弟(赤ちゃんにとっての叔父や叔母)など、日頃から親しくしている近親者も招待できます。

お食い初めでは、赤ちゃんの口元にお料理を運ぶ人を「養い親」と呼びます。養い親を決める方法は地域の風習にもよりますが、一般的には参加者の中で赤ちゃんと同性の最年長者が務めます。男の子の赤ちゃんなら祖父、女の子の赤ちゃんなら祖母が務めるケースが多いです。

とはいえ、必ずしも伝統通りに行わなければならないわけではなく、祖父母が参加できない場合はパパやママが養い親役をしたり、家族全員で順番に養い親役をしたりすることも可能です。

お食い初めを行う場所

お食い初めの開催場所は特に決まりはなく、自宅や実家で行われることもあれば、料亭やレストランなどでお祝いすることもあります。

自宅で行う場合は、赤ちゃんや両親がリラックスできる環境で、費用を抑えられます。自宅が狭い場合などは、両親のどちらかの実家で行われることもあります。自宅や実家で行う場合は、料理の準備などが必要ですが、お食い初め用の宅配サービスなどを利用することも可能です。

料亭やレストランで行う場合は、個室を用意してもらうのが一般的。お食い初め用のメニューがあるお店もあり、料理を準備したり後片付けしたりする手間が省けます。一方で、赤ちゃんにとっては慣れない場所なので、機嫌が悪くなってしまう可能性もあります。

お食い初めの献立や食べる順番

お食い初めでは、一体どのようなお料理が用意されるのでしょうか?赤ちゃんが料理を食べる順番に決まりはあるのでしょうか?

お食い初めは日本全国に古くから伝わる風習で、お食い初めの名称やお料理の内容も地域によって少しずつ異なります。ここからは、お食い初めの基本の献立と、食べる順番をご紹介します。

お食い初めセットも

自宅や両親の実家で行う場合はお料理を自分たちで用意する必要がありますが、近くの料理屋さんに祝い膳を提供してもらったり、お食い初め用の宅配サービスを利用したりするのもおすすめです。

料理だけでなくお食い初め用の食器や歯固め石もセットになっていることが多いので、準備の手間が省けます。

赤ちゃんに食べさせる順番

赤ちゃんにお料理を食べさせる順番は、地方によって差異がありますが、一般的には「お赤飯→お吸い物→お赤飯→鯛→ お赤飯→お吸い物→お赤飯→煮物→ お赤飯→お吸い物→お赤飯→香の物→ お赤飯→お吸い物→お赤飯→歯固めの石」という順番で執り行われます。

とはいえ、生後100日前後の赤ちゃんは実際にお食事を食べるわけではなく、あまり厳格に順番にこだわる必要もありません。

赤ちゃんの健やかなる成長を祈りながら、赤ちゃんのご機嫌が悪くならないように家族で楽しみながら行うことが大切です。

お食い初めには何を着る?

自宅や実家で執り行われることの多いお食い初めでは、服装には特に決まりはありません。しかし家族で記念写真を撮ることもあるため、赤ちゃんも両親も、普段着よりも少しかしこまった服装が望ましいです。

赤ちゃんの服装

昔は、生後100日までの赤ちゃんは白い産着を着ており、お食い初めと兼ねることの多い「お色直し式」で初めて色付きの着物に着替えさせていました。

そのため、お食い初めでの伝統的な服装は、色付きの小袖です。男の子は黒や紺地に鶴や松などの縁起物、女の子は朱色やピンクの生地に花柄や束ね熨斗などが好まれています。

現在では、お食い初めの服装に特に決まりはなく、普段着でもOKとされています。しかし、赤ちゃんの成長を祝う伝統行事であり、記念撮影をすることも多いので、いつもより少しおめかしした可愛らしい服装を選びたいもの。

袴風ロンパースや、タキシード風ロンパース、赤ちゃん用のドレスなどは、和装よりも動きやすく人気があります。

両親の服装

お食い初めでは、両親の服装にも特に決まりはありません。しかし、せっかくのお祝い事なので、普段着ではなく少しよそ行きの服装を選ぶのがおすすめです。料亭やレストランで行う場合は、お店の格も考慮して失礼のない服装を選びましょう。

また、お食い初めでは家族で記念写真を撮ることもあるため、赤ちゃんも両親も、普段着よりも少しかしこまった服装が望ましいです。

ママの服装

赤ちゃんが色付きの子紬を着る場合はママも和装が推奨されていますが、和装で生後3~4ヵ月の赤ちゃんのお世話をするのは大変かもしれません。

きれいな色のワンピースやセットアップを選べば、赤ちゃんとの記念撮影でも写真映えするのでおすすめです。自宅や実家でカジュアルにお食い初めを行う場合は、ゆったりめのワンピース、ブラウスにスカートなどカジュアルめのスタイルでも大丈夫です。

パパの服装

パパの服装は、料亭やレストランで行われる場合は、お店の雰囲気にもよりますが、スーツを着用するのが無難でしょう。自宅や実家で行う場合は、シャツにセーター、チノパンといったカジュアルめのスタイルでもOKです。赤ちゃんとママの服装に合わせて、お食い初めの雰囲気を壊さない装いを心がけましょう。

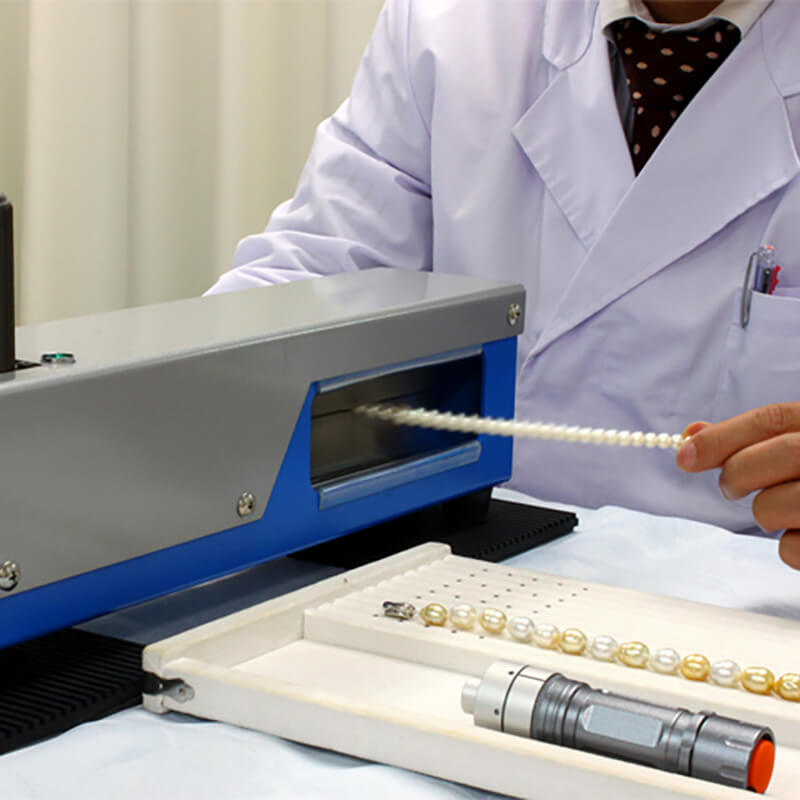

お食い初めで身に着けたいパールジュエリー

お食い初めできれいめのワンピースなどを選ぶ時には、アクセサリーも身に着けるとおしゃれに見えます。赤ちゃんが主役であるお食い初めには、パールジュエリーがおすすめです。

真珠は古くから母性の象徴と言われており、控えめで上品な雰囲気が良き母親のイメージにも繋がります。また、真珠は角がなく丸いフォルムなので、お食い初めで赤ちゃんを抱っこしてお世話している時でも、赤ちゃんのお肌を傷つける心配がありません。

真珠の石言葉には「健康」「長寿」が含まれているので、赤ちゃんの健やかな成長を願うお食い初めの席にもぴったりです。

誕生石×アコヤパール ペンダント ネックレス

「この子が一生、食べ物に困りませんように」…

我が子の健やかな成長を願う、お母様の深い愛情を形にしたのが、ERIS VELINAの誕生石アコヤ真珠ペンダントです。

ペンダントに輝くのは、お子様の未来を優しく見守る「誕生石」。 そして、その誕生石にそっと寄り添うのは、お母様の愛情を象徴する、清らかな「無調色アコヤ真珠」。

母と子の絆を一本のネックレスに込めた、世界でたった一つのお守りジュエリーです。

今は、お祝いの席でお母様のデコルテを上品に飾り、お子様を守るお守りとして。そしていつか、お嬢様が大きくなられた日には、この日の感動的な思い出と共に、愛情の証として譲り渡すのも素敵ですね。

アコヤ真珠 パールネックレス

女性の人生に、一本は持っておきたいジュエリーがあるとしたら、それはアコヤ真珠のパールネックレスではないでしょうか。

慶事にも弔事にも寄り添う、まさに万能なフォーマルジュエリー。その上品な輝きは、お子様のお食い初めといった、少し改まったお祝いの席にも自然に馴染み、母親としての品格をそっと引き立ててくれます。

そして、その輝きは一度きりではありません。お子様の入園式、七五三、そしていつか迎える成人やご結婚の日まで。品質の良い無調色真珠のネックレスなら、長持ちする輝きとともに、家族の喜びの思い出を一粒一粒に重ねていくことができるのです。

それはやがて、あなた自身の物語となり、未来にはお孫さんのお祝いの席で輝く宝物になるかもしれません。アコヤ真珠のパールネックレスは、ただの装飾品ではなく、家族の愛と歴史を繋ぐ、一生涯のパートナーです。

アコヤ真珠 パールイヤリング・ピアス

お食い初めのようなお祝い事では、耳元のアクセサリーが装いの完成度をぐっと高めてくれます。

例えば、シンプルな一粒アコヤパールのスタッドピアスは、上品でどんなお洋服にもマッチする万能なアイテム。一方、繊細に揺れるフープピアスは、アップにしたヘアスタイルなどに華やかさを添えます。

当日の服装や髪型とのコーディネートを想像しながら、あなたを最も美しく見せる一点を探してみてください。

お食い初めに妻へパールジュエリーをプレゼント

お食い初めは赤ちゃんのお祝いですが、出産を終えた奥さまへプレゼントをする良いタイミングでもあります。神戸の無調色真珠専門店『ERIS VELINA(エリスヴェリーナ)』では、普段使いからフォーマルまで幅広いシーンで使えるパールジュエリーを取り揃えています。

パールジュエリーはお食い初めだけでなく、初節句、七五三、学校行事など、この先のいろいろなイベントで身に着けられる一生もののフォーマルジュエリーです。

長い妊娠期間を経て、出産、乳児のお世話を頑張っている奥さまへ、日頃の感謝の気持ちを込めてぜひプレゼントしてみてください。

【その他、冠婚葬祭に関する記事は】

▶︎お七夜どうする?生後7日目の赤ちゃんのお祝い|料理・命名式・マナーを分かりやすく解説

▶︎お食い初めはどうお祝いする?お祝いのタイミング・メニュー・食べさせる順番・服装などを徹底解説

▶︎【お宮参りの基本】赤ちゃんの着物や母親の服装マナー、パールネックレスの選び方まで徹底解説

▶︎【初節句のお祝い】料理やお祝いはどうする?自宅でのお祝いメニューを紹介

▶︎1歳の初誕生のお祝い、何する?一升餅や選び取りのやり方、おすすめプレゼントまで解説!

▶︎【七五三の母親コーデ】フォーマルの必需品「パールネックレス」で洋装を格上げ

▶︎【小学校お受験】面接での母親の服装は何が正解?お受験を成功させる服装やアクセサリー選びとは

▶︎入学式の母親の服装マナーは?素敵なママに見えるおすすめコーデやアクセサリー選び

▶︎卒業式にはパールネックレスで大丈夫?母の服装からアクセサリーマナーまで徹底解説

▶︎ハーフ成人式とは?10歳の女の子向けプレゼントの選び方&人気アイテムを紹介

▶︎十三参りでは何を着る?十三参りの意味や由来、お参りでの作法や服装の選び方を解説

▶︎成人式って振袖以外を着てもいい?成人式でスーツやドレスなど洋服を選ぶメリットや注意点とは

▶︎成人式のプレゼントに!20歳の集いを迎える娘に贈るパールジュエリー魅力や選び方とは

▶︎【女子大生が貰って喜ぶ卒業祝い】親から娘・兄姉から妹・後輩から先輩へのおすすめも紹介

▶︎ウェディングドレスにネックレスは必要?どう選ぶ?花嫁に合うパールネックレス・ピアスとは

▶︎結婚式のパールネックレスの着用マナーを解説!花嫁・母・ゲストの立場別おすすめネックレスも紹介

▶︎嫁入り道具とは?娘の結婚で親が用意する定番お道具や時代にあったおすすめ品も紹介

▶︎喪服にはパールネックレスがいる?いらない?弔事のアクセサリーマナーを徹底解説!

▶︎【葬式の服装とアクセサリー】50代からの女性は黒蝶真珠のネックレス。買うタイミングや選び方とは

Collections

-

誕生石×アコヤパールネックレス特集

誕生石とは、12ヶ月それぞれにちなんだ宝石で、それぞれの宝石が持つ力により加護を受けると信じられています。お守りや贈り物として、自分や家族へのプレゼントとして長らく親しまれてきました。誕生月や記念月、好きな色、石言葉から宝石を選ぶことで、オリジナルの特別な一粒パールネックレスになります。

-

無調色アコヤパール ペンダント 特集

アコヤ真珠は、日本が世界に誇る宝石。その透明感ある光沢と、ほのかに浮かぶ虹色の干渉色が、デコルテを上品に美しく彩ります。特に、卓越した光沢と清らかな透明感を持つ無調色アコヤ真珠は、カジュアルからビジネス、フォーマルまで、あらゆるシーンで活躍し、装いに洗練された気品を添えます。

-

無調色 ウルトラブルー アコヤパール ペンダント 特集

日本産アコヤ真珠の中から、特に希少な無調色の「ウルトラブルー」のアコヤ真珠を厳選しました。透き通るような青は、まるで海そのものを映し出したかのような神秘的な色合いです。さらに、南国の海を思わせる深い「ウルトラマリンブルー」は、海に差し込む光を感じさせる魅惑的な美しさ。そして、澄んだ青空のような透明感を持つ「ウルトラスカイブルー」は、涼やかで爽やかな空気を漂わせます。

-

ホワイトパール(白蝶真珠) ペンダント 特集

白蝶真珠は、その気品あふれる光沢と存在感のあるサイズから、「真珠の女王」と称されています。一粒パールのペンダントは、普段使いからセミフォーマルなシーンまで幅広く活躍。ビジネスや母親としての品格を大切にしたい場面にもふさわしく、優雅で気品あるデコルテを演出します。

-

ゴールデンパール(白蝶真珠) ペンダント 特集

ゴールデンパールは、ゴールドリップの白蝶貝から生まれる、希少価値の高い真珠です。最大の魅力は、黄金に輝く「色」と「テリ」の美しさ。その太陽のように温かく優雅な輝きが、デコルテに気品を添え、顔まわりを明るく引き立てます。

-

ブラックパール(黒蝶真珠)ペンダント 特集

黒蝶真珠は、南国タヒチの美しい海が育んだ神秘的な宝石。その深みのあるブラックカラーと、グリーンやブルー、パープルなどの美しい干渉色が織りなす輝きは、洗練されたクールで知的な魅力を放ちます。しっとりとした艶やかな光沢は、大人の女性にふさわしい気品を演出し、装いに上質なアクセントを添えます。

-

アコヤパールネックレス特集

パールネックレスは、人生を卒業するまで利用する礼装です。何十年も人生に寄り添うものだから、テリが美しいだけでなく、マキが緻密で厚くて長持ちする真珠を選びましょう。

-

グレーパールネックレス特集(アコヤ真珠)

故人を偲ぶ場で身に着けたい、落ち着きのあるグレーパール。喪服とも相性が良く、大切な故人をお見送りする際のかけがえのない瞬間にそっと寄り添います。慶事も弔事も増えてくる30代になったら、用意しておきたいネックレスです。

-

ブラックパールネックレス特集(黒蝶真珠)

黒蝶(クロチョウ)真珠は、お葬式やお通夜で悲しい涙と感謝の心を示す意味を持つ宝石。喪服にホワイトやグレーが派手に感じる年代、50歳を過ぎた淑女にふさわしい礼装です。真珠の柔らかな輝きと丸みは、相手への優しさに満ちあふれています。故人に思いを馳せ、真珠に「ありがとう」の心を込めて、弔事に参列しましょう。

-

無調色パールピアス・イヤリング特集

透明感のある「無調色」ならではの上質なテリと干渉色が魅力の、ERIS VELINA(エリスヴェリーナ)のピアス・イヤリングコレクションです。ゴールドやプラチナなどの上質な貴金属で仕立てつつ、大人の日常に馴染むデザインを厳選。ピアス派もイヤリング派も、一生愛せる「素顔の美しい真珠」をお選びいただけます。

-

パールペンダント専用チェーン 特集

アコヤ真珠や南洋真珠におすすめのチェーンを選りすぐりました。8mmのアコヤ真珠なら幅が0.5〜0.6mm、10mmの南洋真珠であれば0.6〜0.7mmのチェーンがおすすめです。チェーンのデザインは、キラキラと輝くカットアズキと上品なベネチアンがピッタリ。素材はK18YG・WG・PT850をご用意しています。

-

パールメンテナンス・便利アイテム特集

真珠をいつまでも美しく保つケア用品やパールジュエリーに便利なアイテムをご紹介しています。また、パールネックレスのGPT糸替えやパールクリーニングもお気軽にご用命ください。

ERIS VELINA 取扱店

「えり正神戸店」

〒651-1221

兵庫県神戸市北区緑町7-20-10

「えり正 福山店」

〒720-0822

広島県福山市川口町2丁目10-47

Open: 10:00~18:00

Closed: 火曜・水曜

お問い合わせ

- Choosing a selection results in a full page refresh.